北京是中国的首都,是政治、文化及国际交往和科技创新中心,是一座拥有三千余年建城史、八百六十余年建都史的迷人古都,但同时,北京也是一座飞速发展的国际化大都市。如何让北京的历史与现代“两面”巧妙的融合在一起,既能彰显其古都的魅力,又能留有向现代都市发展的空间,是北京一直以来都在思考的课题。

城市的财富:历史遗存与京味文化

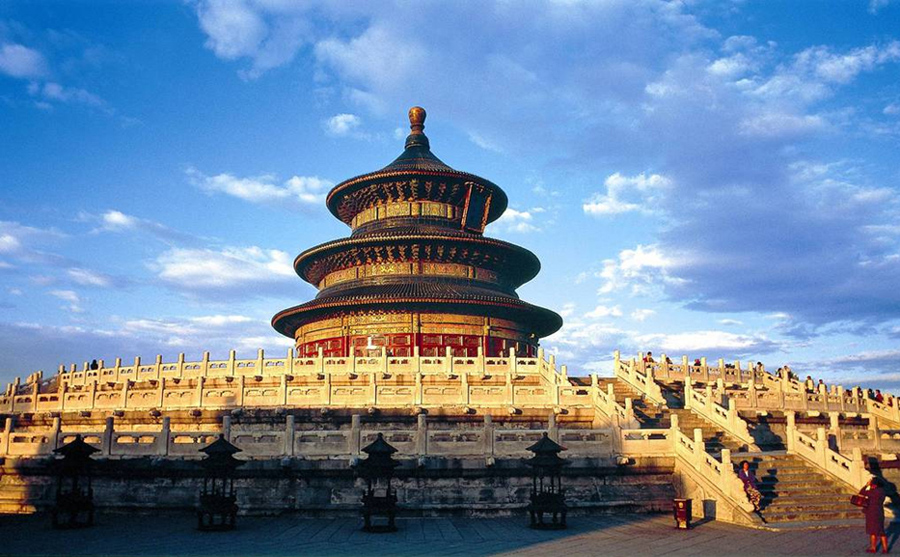

三千余年的时间长河为北京积攒下了数不清的历史文化遗产:世界上最大的皇宫——故宫,世界上最大的四合院——恭王府,祭天神庙天坛,皇家花园北海、颐和园,八达岭长城,以及街边巷里充满京味儿的民居四合院和胡同。2014年6月22日,第38届世界文化遗产大会宣布,中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录。至此,北京市已有七处历史文化遗产入选联合国教科文组织颁布的“世界文化遗产名录”,包括:故宫、八达岭长城、颐和园、天坛、明十三陵、周口店北京猿人遗址、大运河。北京已成为全球世界文化遗产最集中的城市之一。

在这七大世界文化遗产中,既有故宫、颐和园、长城这类为世界游客所熟知的名胜古迹,也有周口店猿人遗址与大运河等外国游客眼中的“新面孔”。故宫是目前世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构宫殿型建筑,而被称为“皇家园林博物馆”的颐和园则是北京保存最完整的皇家行宫御苑。八达岭长城作为向游客开放最早的明代长城,以宏伟的景观、深厚的文化历史内涵以及完善的设施成为了举世闻名的旅游胜地。而明清皇帝的祭天场所——天坛、明朝十三位皇帝的陵墓——明十三陵、“北京人”的起源地——北京周口店猿人遗址以及贯通中国南北、距今已有2500多年历史的京杭大运河,这些名字对于外国友人来说或许没那么熟悉,但它们或象征着北京的皇家历史文化,或对北京曾经的经济与社会发展起到了至关重要的作用,都有着对于北京而言无可替代的重要历史价值。

除了这些著名景点,北京的街道其实也隐藏着不少的文化古迹。徜徉在北京什刹海的胡同里,看到斑驳的树影与厚重的石桥,街边下棋的老人,古色古香的院落与石阶,都市人走进这里,仿佛一脚踏进了整座城市的历史洪流中,一瞬间把外面的喧嚣与繁华都抛在了脑后。

世界各国的游客纷纷来到北京探寻这座“千年古都”所蕴含的神秘。早在13世纪,意大利人马可·波罗就来到中国,在北京见到了十一孔的石拱桥——卢沟桥。当时的他惊叹于桥栏上造型各异的石狮子,于是在《马可·波罗游记》中称赞道:“这座桥是世界上独一无二的!”在他眼中,石狮与石桥“共同构成了美丽的奇观”。因此,卢沟桥也被西方人称为“马可波罗桥”。

随着全球化进程的加深,北京迎来了越来越多的海外游客。据统计,2014年北京市接待旅游总人数2.6亿人次,其中入境游客427.5万人次,实现旅游外汇收入46.1亿美元。北京的历史文化遗产对这座城市来说是一笔巨大的财富,正是它们在最初吸引了一批又一批国内外的游客,让他们认识了北京、爱上了北京,甚至愿意为北京的未来建设献出热情与时间。

保护传承有方: 更“潮”更“亲民”

任何历史遗存,传承的前提是文物得到妥善的保护,北京已经充分意识到了这一点,并一直致力于此。以明十三陵为例,自2012年以来投资3000余万元,修建了总面积2435平方米的地下文物库房,并配有最先进的消防、安防和空调设备,能够达到保存文物最佳的恒湿、恒温要求。为确保文物安全万无一失,十三陵还耗资400万元为所有文物量身定做了保护囊匣。经测试,有了囊匣的保护,即使文物从30米的高处坠落也不会有丝毫损坏。2014年,在著名的八达岭长城,为了防止安装传统的避雷针可能导致的老旧敌楼坍塌,文物破坏,特意设计打造了7套全新的“仿真树”避雷设施。仿真树每棵造价在20万元左右,远看与真正的松树别无二致,与长城的整体景观融为一体。

除了利用传统方法来保护文物,北京近年也在遗产的传承上进行了新的尝试。颐和园作为著名的皇家景观,尝试与现代科技进行了“碰撞”,2014年,园内的3000棵古树都被设置了二维码,如果游客想知道古树的年龄、树种以及它与颐和园的渊源,只需拿出手机扫一下就可以知道每棵古树的“皇家故事”了。 2015年,颐和园推出了第一款手机导览APP,内含园内112处景点的图文介绍、16个主景点的语音导游、9条精准路线推介以及精准的GPS定位,每位游客在经过重要景点时,APP都会自动弹出解说,仿佛“私人导游”一般。这样的导览APP让中外游客既免去了人工导游的干扰,也不会错过精彩文物的解说。

与此同时,故宫博物院也在2014年尝试了一把“年轻路线”,推出了手机壳、行李牌、耳机等一系列文化创意产品。皇室的外表,亲民的用途,这些个性产品顷刻间俘获了年轻人的心,让他们心甘情愿把故宫文化带回了家。针对更年轻的少儿一代,故宫也专门研发推出了三款ipad应用,其中《皇帝的一天》以“小皇帝”为主人公,用户从早上为其更衣开始,还要教他读书、上朝、用膳,APP内还有“讲解员”随时讲解皇室文化,激发了孩子对皇室文化的兴趣,也在潜移默化中向其输出了故宫的历史与知识。这款APP上线数天即突破十万下载量,如此庞大的数字就是北京为文化传承所做出努力的最好证明。

除了故宫的“年轻化”传承法,大运河则走“亲民式”路线。大运河的保护传承主要以“惠民”为准则,使大运河遗产本身保护状况和环境风貌在得到改善的同时,也能与运河沿岸的民生紧密结合。北京市为大运河保护投入了3000多万元,对玉河故道参观栈道、沿河堤岸进行了环境整治,并设立了文化公园,让古老的遗迹融进了北京市民的生活。

与大运河相比,北京目前保存最完整的商业街、有着六百多年历史的大栅栏则花了一番心思才得以融入现代社会。2013年,北京邀请了来自世界各地共50余位国际设计师,对古老的大栅栏胡同进行了一项创新尝试:在不大拆大建、不破坏地区传统风貌的前提下,解决老胡同里居民、游客如厕、停车等难题。当时,一位意大利设计师针对胡同空间狭窄的弊端,设计了一面由多种陶瓷砖块组成的“胡同互动墙”。这些砖块可以任意拆分,使“互动墙”或变成储藏间,或变成栽种绿植的架子,甚至还能变成长椅、凳子,供人们休憩。

2014年,北京大栅栏项目获邀参加了被誉为“建筑界奥斯卡”的第十四届威尼斯建筑双年展。意大利威尼斯市副市长劳拉?芬卡多来访北京,并表示大栅栏项目作为第一个中国旧城保护与发展项目参加本次展览,意味着北京城市改造和修复的优秀经验得到了国际专家的认可。

如果说遗迹本身是历史与大自然的恩赐,那么如何保护遗迹、传承遗迹被赋予的美好寓意,则是后人需要为之努力的。北京拥有得天独厚的皇室遗迹与文化氛围,北京的旅游、经济发展都可借助这一文化积淀来发展并取得效益。但发展的前提是保护,不因现代的发展而忽视历史的传承,而是把历史作为发展的基石,将历史文化的内涵精髓以现代的手法融入时代,融入市民生活,唯有如此,北京才能最大化利用自身的历史文化价值,发展成一座有内涵的综合型国际城市。